Gérard Bonnet, psychanalyste et auteur du livre «Défi à la pudeur : quand la pornographie devient l’initiation sexuelle des jeunes »

Interview

Source : http://www.prostitutionetsociete.fr

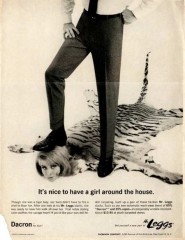

"Au moment où se développe un mouvement de libération des femmes, on assiste à une vengeance des hommes face aux exigences et aux revendications féminines..."

La pornographie touche de plus en plus les enfants et les adolescents. Pour Gérard Bonnet, psychanalyste et auteur du livre «Défi à la pudeur : quand la pornographie devient l’initiation sexuelle des jeunes », il est urgent de réagir et de réfléchir à notre responsabilité collective ; et de réhabiliter le sexe féminin face à un repli généralisé sur le phallus tout-puissant.

Quelles conséquences a la pornographie pour les enfants et adolescents à qui elle sert désormais d’initiation sexuelle ?

L’exhibitionnisme pornographique dans lequel nous vivons, et dont la publicité est devenue le fer de lance, a des conséquences graves et sous-estimées. On voit apparaître un comportement où la fille est pour les garçons un objet à consommer, où elle est utilisée pour les partouzes, les plaisirs immédiats, les viols collectifs. La pornographie court-circuite un temps essentiel de la petite et de la moyenne enfance. L’enfant accède à des formes de plaisir, plaisirs de la bouche, plaisir anal, tout ce que nous appelons les plaisirs pulsionnels, qui sont de l’ordre des satisfactions sensitives, mais il ne peut pas encore accéder au sexe génital. Il imagine ce que font les adultes, il se construit, mais sa sexualité génitale est purement fantasmatique. Cette période est d’une importance capitale.

C’est elle qui lui permet, lorsqu’il accède à la génitalité vers 13/14 ans, de disposer d’un matelas d’imaginaire qui permet la rencontre et la rend plus souple, plus amoureuse ; le corps n’arrivera que comme un aboutissement.

Une véritable censure pèse pourtant sur la pornographie, dont on peut à peine débattre sous peine de passer pour un tenant de l’ordre moral…

J’ai été frappé, moi qui ai écrit pas mal de livres, de voir des libraires mal à l’aise pour exposer celui-ci. Il n’est pas dans le courant. Je suis pourtant très bien reçu par mes collègues ; face à la pornographie, un mouvement se dessine tout de même ; il ya trop de dysfonctionnements, trop de malheurs qui en résultent. Mais il faut aller contre la facilité et contre les puissances d’argent. J’étais bien placé, moi qui passais plutôt pour quelqu’un qui excusait les pervers…

En tant qu’analyste, quand un pervers vient me voir, je ne lui dis pas "vous êtes un salaud". Mais aujourd’hui, ce ne sont plus les pervers et les exhibitionnistes qui ont besoin qu’on les défende ; ils ont pignon sur rue. Ce qui était un drame pour eux est devenu un drame pour leurs victimes. Et il s’agit, au-delà de victimes individuelles, d’une victime collective qui est l’enfance et l’adolescence ; c’est l’embrigadement des forces vives de notre société.

Embrigadement, et même asservissement, dites-vous dans votre livre…

Il s’agit d’un phénomène de génération. Les gens de 68 ont dit s’être libérés sexuellement. Résultat, ils sont paumés, en pleine déroute de repères. Leur désarroi, leur angoisse, ils l’imposent aux enfants en leur infligeant leur sexualité à l’état brut ; en plaquant sur eux leur problème non résolu. Les enfants ne sont pas préparés, ils n’en ont pas envie, mais naturellement ils sont attirés par le sexe. Ils ne se rendent pas compte qu’ils se laissent asservir. Et comme ils semblent consentants, on ne voit pas où est le problème.

C’est ce que disent les pédophiles : il avait l’air content, il était d’accord. L’enfant est embrigadé, il croit l’adulte tout-puissant. Après coup seulement, il se rend compte qu’il a été floué. C’est d’autant plus difficile pour lui que, face à un vrai pervers, on peut dire que c’est un salaud ; face à la pornographie, on ne peut pas se défendre.

Alors que la pornographie affiche tous les dehors de la "modernité" et de la "libération", vous parlez d’un "retour en arrière effréné".

Il s’agit en effet d’un retour en arrière. Et d’un carcan qui ne vaut guère mieux que celui des interdits qui l’a précédé. Du fait de la mondialisation, les individus angoissés se replient sur le sexe, la seule chose dont ils soient encore sûrs. Et les hommes, sur leur phallus ; là, je peux jouir, je peux m’imposer et avoir pouvoir sur l’autre. C’est une régression. On se replie sur des valeurs matérielles, on croit être heureux parce qu’on peut jouir de tout.

Or, la jouissance matérielle, on le voit avec la drogue, entraîne l’asservissement. Dépendre d’un objet pour trouver son plaisir, c’est tomber dans l’addiction. L’addiction, y compris en matière de sexe, entraîne une dépendance et peu à peu une régression vers les comportements les plus élémentaires. La libération serait de trouver plus de richesse, de vie, d’humanité dans le sexe. Or, on le déshumanise complètement.

Selon vous, notre civilisation de l’image met en péril l’égalité des sexes ?

Les organes sexuels masculins sont dans l’évidence, dans l’exhibition. Le voir favorise la sexualité masculine. Dans la période cruciale où les petites filles se rendent compte de leur anatomie, elles sont mal à l’aise parce qu’elles cherchent ce qu’elles ne voient pas. Il faut les faire évoluer pour qu’elles sachent que ce qu’elles n’ont pas en extériorité, elles l’ont en intériorité et même qu’elles ont là une richesse que l’homme n’a pas.

Cette difficulté rejoint les erreurs de l’éducation sexuelle à l’école, restée au niveau des schémas organiques, et qui fait croire aux filles qu’elles n’ont rien. La domination de l’image et du voir est incontestablement une domination machiste. Au moment où se développe un mouvement de libération des femmes, on assiste à une vengeance des hommes face aux exigences et aux revendications féminines ; c’est une façon de dire vous pouvez toujours courir, c’est nous qui avons l’argent, le pouvoir, le phallus.

Quels liens faites-vous entre pornographie et prostitution ?

Étymologiquement, le mot a la même racine. Les deux procèdent du même circuit, de la même mentalité. La pornographie, c’est acheter un corps de femme par image interposée et le consommer ensemble. Elle se fonde sur des scénarios machistes et entretient une image de la sexualité de type prostitutionnel. L’homme consomme de la femme. Ce n’est pas une rencontre, pas un échange, mais un homme qui possède une femme et se permet tout. Et quand la femme change de statut, par exemple dans le scénario sado-masochiste, c’est la même chose que dans la prostitution. Il y a un très grand parallélisme à faire et lutter contre l’un ne sert à rien si l’on ne lutte pas contre l’autre. Le climat pornographique actuel encourage clairement le recours à la prostitution.

Vous proposez de remettre le sexe féminin au centre de la problématique.

Rien de moins que la révolution… L’art est capable de dire la beauté du sexe féminin. Face à l’art phallique, écrasant, il faut privilégier un art qui met la femme au centre de la perspective. Pas forcément son sexe au sens réel, mais sa féminité, son intériorité. Les plus grands peintres l’ont fait. Il ya une éducation possible. On peut aider les jeunes à entretenir leur sens critique, leur sens de la dérision, leur mépris pour la dévalorisation du sexe. Eduquer leur goût esthétique serait aussi fondamental que l’éducation sexuelle. Toutefois, c’est plus facile à l’échelle d’une famille qu’à l’échelle d’une société. Beaucoup de jeunes s’en sortent grâce au climat humain et familial qui les entoure. Il ne faut pas être pessimiste. Mais dénoncer, parler. On est du côté de l’humain, on ne défend pas une morale, mais notre humanité, des siècles de culture, de recherche pour ne pas être esclave de la matérialité du sexe.

Pour justifier la prostitution, on invoque toujours un "besoin sexuel" irrépressible des hommes. Qu’en pensez-vous ?

Quand un homme a ce matelas d’imaginaire dont je parlais, il pourra vivre des frustrations, réinvestir ce monde-là. L’idée que les hommes auraient un besoin sexuel irrépressible, une pulsion non maîtrisable, est parfaitement fausse. La sexualité est d’autant plus riche qu’on a su se contenir et l’investir au niveau imaginaire. Et trouver comment avoir du plaisir sans transformer l’autre à l’état d’objet.

Après un traumatisme, nous pourrions tous, comme notre ordinateur, «rebooter» notre disque dur. Un concept révolutionnaire qui tord le cou au déterminisme et à la fatalité.

Après un traumatisme, nous pourrions tous, comme notre ordinateur, «rebooter» notre disque dur. Un concept révolutionnaire qui tord le cou au déterminisme et à la fatalité.